Inhalt

Stück für Stück herAusgestellt

Das Hellweg-Museum stellt in Kooperation mit seinem Förderverein in lockerer Folge ausgewählte Objekte seiner Sammlung vor. Besucherinnen und Besucher treffen im Eingangsbereich des Museums auf das jeweils aktuelle "Stück".

Dr. Tina Ebbing und Kathrin Göttker M.A. vom Verein der Freunde und Förderer des Hellweg-Museums betreuen das Projekt.

Skulptur von Josef Baron

Josef Baron, 1950er–1960er Jahre

Eiche, geschnitzt

Höhe: 22,1 cm, Breite: 4 cm, Tiefe: 5,7 cm

Hellweg-Museum Unna, Inv.-Nr. 80/2965

Der ab 1952 mit eigenem Atelier in Unna-Hemmerde ansässige Bildhauer Josef Baron (1920–2020) schnitzte diese auf dem Sockel signierte Statuette aus Eichenholz. Die schlanke Figur ist durch Körperform und Frisur als Mann identifizierbar. In langem Gewand mit Gürtel und hohem Kragen steht sie mit geneigtem Kof an einem Lesepult, auf dem sich ein aufgeschlagenes Buch befindet. Während die Hände auf dem Buch ruhen und dabei die linke Textseite freihalten, deuten der weit geöffnete Mund und die gesenkten Augenlider darauf hin, dass die Figur aus dem Buch vorträgt.

Kleidung und dargestellte Situation legen nahe, dass es sich um einen Lektor handelt, der in der römisch-katholischen Liturgie die Lesung aus der Bibel übernimmt. Damit repräsentiert die kleine Holzskulptur das Gebiet seines Schaffens, für das Josef Baron weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt wurde. Wie sein ebenfalls aus Unna stammender Freund und Kollege Wilhelm Buschulte (1923–2013) war auch Josef Baron überaus erfolgreich im Bereich der sakralen Kunst. Zugleich verdanken ihm die Unnaer so weltliche Werke wie den Eselbrunnen auf dem Markt oder den Friedensstein im Rathaus.

In Holz und Gips arbeitete Baron, der nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft eine handwerkliche Kunstausbildung in Flensburg absolvierte und anschließend an der Düsseldorfer Kunstakademie in der Klasse von Ewald Mataré studierte, vor allem in den Anfängen. Der „Lektor“ stammt vermutlich aus dieser Phase. Später wurden Stein und Bronze Barons bevorzugte Materialien.

Zu dem in der aktuellen Sonderausstellung vertretenen Bildhauer Walter Schulte-Siepmann (1923–1959), der auf einem Gutshof unmittelbar an der Grenze zu Hemmerde lebte und arbeitete, gibt es vermutlich eine persönliche Verbindung: In einem Brief an seinen Freund Robert Schröter berichtete Schulte-Siepmann von der Bekanntschaft „mit einem jungen Bildhauer[…], der z.Z. in Düsseldorf bei E[wald]. Mataré lernt. 30 Jahre. […] Das war ein Mensch mit Grund, Holzbildhauer. Werde mit ihm auf Tuchfühlung bleiben.“

Porträt des Eberhard Georg Davidis

unsigniert, 1710

Öl auf Leinwand; Gips, stuckiert, goldbronziert

87 x 79 x 5 cm (mit Rahmen)

Hellweg-Museum Unna, Inv.-Nr. 2019/23

Anfang des Jahres 2019 erhielt das Hellweg-Museum Unna das Angebot, zwei Porträts aus dem frühen 18. Jahrhundert aus Privatbesitz anzukaufen, die aus Unna stammende Personen darstellen. Neben dem herAusgestellten Gemälde handelt es sich um ein 1721 entstandenes Porträt von David Davidis, der 1685 in Unna geboren wurde und ab 1714 in Dortmund nachweisbar war, wo er 1769 verstarb.

Eberhard Georg Davidis war ein Sohn des Unnaer Bürgermeisters David Davidis. Geboren wurde er am 13. Juli 1686, gestorben ist er zwischen 1716 und 1718. Eberhard Georg Davidis studierte in Jena Medizin und promovierte dort im Jahr 1709. Danach kehrte er nach Unna zurück und praktizierte als Arzt. Im Jahr 1716 heiratete er hier Katharina Gertrud Husemann, die bereits 1718 als Witwe eine neue Ehe einging.

Das Porträt zeigt den jungen Arzt in einer Variante des Brustbildes vor dunklem Hintergrund. Seine Kleidung entspricht dem von Frankreich beeinflussten, zeitgenössischen Spätbarock. Ein ockerfarbener Rock und ein dunkles Wams, durch dessen aufgeknöpfte Brust ein Volant hervorschaut, umschließen den Oberkörper. Das rosige, fein geschnittene Gesicht wird von einer blonden Lockenperücke umrahmt und ist dem Betrachter zugewandt. Durch tatkräftig angewinkelte Arme setzte der Maler zudem die breiten, mit Posamentenknöpfen verzierten Ärmelaufschläge in Szene. Auf die für Auftraggeber zumeist mit deutlichen Mehrkosten verbundene Darstellung der Hände wurde hingegen verzichtet.

Auf der unteren Rahmenleiste des Bildes befindet sich ein graviertes Schild, das den Namen des Dargestellten und das Jahr der Bilderstellung festhält: „Eberhard Georg Davidis Dr. phil. et med. pic. [= pictus / gemalt] 1710“.

Der Vorbesitzer des Gemäldes, der weitläufig mit der Familie Davidis verwandt ist, ließ das Werk vor etwa 25 Jahren restaurieren und neu rahmen. Der Verein der Freunde und Förderer des Hellweg-Museums der Stadt Unna e.V., der die beiden Gemälde für die Museumssammlung erwarb, übergab Museumsleiterin Dr. Beate Olmer die Porträts Ende Juni 2019.

Text: Dr. Beate Olmer / Kathrin Göttker M.A.

Hinweisschild am Hellweg-Museum Unna

nach 1957

Holz, Lackfarbe, Metall

101 x 77,2 x 5,8 cm

Hellweg-Museum Unna, Inv.-Nr. 2017/59

Vermutlich ab den späten 1950er Jahren wies dieses Schild an der Burg in Unna auf die darin untergebrachten Institutionen und deren Öffnungszeiten hin. Seit 1936 ist hier der Standort des 1928 gegründeten Museums. Bis Ende der 1970er Jahre teilte es sich das Gebäude mit anderen städtischen Einrichtungen wie dem Standesamt und dem Stadtarchiv. Zeitweilig hatte auch der Kreisverband des DGB seine Geschäftsstelle in der Burg.

Die auf dem Schild genannte Stadtbücherei zog Ende 1969 in das alte Rathaus am Markt, während das Kulturamt seinen Sitz noch bis 1979 in der Burg behielt. Erst seither ist das Museum alleiniger Nutzer des Gebäudes. Nach umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen konnte es sich ab 1982 mit vergrößerter Ausstellungsfläche und neuer Dauerausstellung der Öffentlichkeit vorstellen.

Den Namen „Hellweg-Museum“ erhielt das Unnaer Museum 1957. Damit kam die Absicht zum Ausdruck, sich in Präsentation und Sammlung nicht nur auf die Stadt Unna beschränken zu wollen. Außerdem existierten Pläne, in der Kreisstadt ein Kreismuseum einzurichten. Unter Willy Timm, der 1966 die Museumsleitung übernahm, wurden diese Vorhaben als nicht realisierbar aufgegeben; es erfolgte eine Rückbesinnung auf die Stadtgeschichte. Zehn Jahre später verabschiedete der Stadtrat die bis heute gültige Museumssatzung, die erneut den Namen „Hellweg-Museum“ sowie die Einbeziehung des Siedlungs- und Wirtschaftsraums „Hellweg“ in die Museumsarbeit festschrieb. Dieser Anspruch ist bislang nicht konsequent eingelöst worden, da die hierfür erforderliche bauliche Erweiterung noch nicht realisiert werden konnte. Allerdings fanden Elemente der Ausstellung „Zeitreise Hellweg. Spuren einer Straße durch die Jahrtausende“ aus dem Jahr 2000 Eingang in die Dauerausstellung.

Anlässlich seines 90. Geburtstages zeigt das Hellweg-Museum Unna ab Oktober 2018 neunzig Objekte aus seiner Sammlung. Das im Foyer ausgestellte Hinweisschild, das Teil der Museumsgeschichte ist, ergänzt diese Präsentation.

Text: Dr. Tina Ebbing

Porträt der Francisca Rosette Josephson

Friedrich Wilhelm Maul, 1820er Jahre

Pastellkreide

63,5 x 55,5 x 5 Zentimeter (mit Rahmen)

Hellweg-Museum Unna, Inv.-Nr. 2015/491

Das Pastell zeigt das Brustbild einer älteren Frau mit spitzenbesetzter Haube in einem hochgeschlossenen hellblauen Kleid. Ihr lebendig modelliertes Gesicht steht im Zentrum der Darstellung, umgeben von den weiß leuchtenden Volants der Haube und des Halskragens, dem sorgfältig in Locken gelegten braunen Haar und einer hellblauen Seidenschleife. Derartige Porträts schmückten zur Zeit des Biedermeier als repräsentative Idealbilder der bürgerlichen Frau – zumeist neben dem Bildnis des Ehemanns – die Wohnstuben der Familien und waren zugleich Teil der familiären Erinnerungskultur.

Die Rückseite des Bildes trägt die handschriftliche Signatur „gemalt von Fr: Maul“. Der aus Lippstadt stammende Wandermaler Friedrich Wilhelm Maul (1780 – 1852) wurde 1809 zum Hofmaler des Fürstentums Waldeck ernannt. Die meisten seiner bekannt gewordenen Bilder, fast ausschließlich Porträts, fertigte er jedoch für Auftraggeber an, die dem wohlhabenden Bürgertum zuzurechnen sind.

Ein handschriftlicher Aufkleber auf der Rückseite des Rahmens gibt Aufschluss über die Identität der Dargestellten. Es handelt sich um die Tochter des Kaufmanns und Hofjuden Salomon Simon, Rosette Simon (19.7.1782 – 5.10.1840) aus Korbach. Durch ihre Heirat mit dem Kaufmann Aron Josephson kam sie um 1800 nach Unna. Im August 1805 konvertierten Aron Josephson und sein Bruder Simon mit ihren Ehefrauen und Kindern vom jüdischen zum evangelisch-lutherischen Glauben und erwarben danach das Bürgerrecht der Stadt Unna. Rosette nahm bei der Taufe den Namen Francisca Rosette an.

Das 2014 auf einem Flohmarkt im Nürnberger Raum entdeckte Porträt wurde dem Museum im Sommer 2015 zum Kauf angeboten. Die Firma Karl Strathoff, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Geschäftsjubiläum feierte und seit 1932 in der Immobilie beheimatet ist, die über Jahrzehnte der erfolgreichen und im gesellschaftlichen Leben der Stadt Unna fest verankerten Kaufmannsfamilie Josephson gehörte, erwarb das Porträt und überließ es dem Hellweg-Museum Unna im Dezember 2015 als Schenkung.

Text: Dr. Beate Olmer / Kathrin Göttker M.A.

Artilleristen im Ersten Weltkrieg an der Westfront

Hans Kohlschein, um 1915

Öl auf Leinwand

74 x 100 x 6 cm (mit Rahmen)

Hellweg-Museum Unna, Inv.-Nr. 80/1046

Hinweis: Aus Gründen des Urheberrechts kann hier von diesem Objekt keine Abbildung erscheinen.

Der in Düsseldorf geborene Hans Kohlschein (1879 - 1948) war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein angesehener Maler von Genre- und Historienbildern. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs zog man ihn als Kriegsmaler zum Militärdienst ein. Wie hunderte anderer Maler sollte er in offiziellem Auftrag den Krieg dokumentieren und propagieren. Erster Einsatzort war die Westfront, wo wohl auch das ausgestellte Gemälde entstand.

Es zeigt eine Gruppe deutscher Artilleriesoldaten beim Laden einer lafettierten Feldhaubitze, neben der ein durch Pferde gezogener Munitionswagen wartet. Die Handlungen der Soldaten wirken dynamisch, zugleich routiniert und erstaunlich unaufgeregt. Zwei Getötete oder schwer Verwundete liegen im Vordergrund ausgestreckt auf dem Boden. Kohlschein beweist eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe. Handlungsabläufe, Uniformbestandteile und Kriegsgerät sind präzise wiedergegeben. Durch geschickte Perspektivwahl tritt zudem der Betrachter des Gemäldes selbst an die Stelle Kohlscheins. Er verfolgt die Handgriffe der Soldaten, blickt mit ihnen über die weite ebene Graslandschaft in Richtung unsichtbarer feindlicher Stellungen und registriert die dort vereinzelt aufsteigenden Rauchwolken von Granaten- und Schrapnelleinschlägen.

Das Gemälde kann als typisch für Kohlscheins Œuvre gelten. Die Malerei verbleibt im Gegenständlichen, weist aber auch formauflösende Komponenten auf, die sich zum Beispiel im gut sichtbaren Duktus des breiten kurzen Pinselstrichs der Landschaftsschilderung zeigen. Inhaltliche Originalität und kritische Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen fehlen. Dennoch ließ Kohlschein sich nicht vollkommen vom politischen Zeitgeist instrumentalisieren und verzichtete auf eine betont heroisierende Darstellung.

Text: Kathrin Göttker M.A.

Zahlteller mit Werbung der Linden-Adler-Brauerei

ORNAMIN Presswerk Minden, 1955/1966

Kunststoff, gepresst

Länge: 18,8 cm, Breite: 17,6 cm, Höhe: 2 cm

Hellweg-Museum Unna, Inv.-Nr. 89/80

Wer kennt nicht die mit Werbung bedruckten Zahlteller, die mit Gumminoppen versehen rutschfest auf der Theke des Einzelhandels, einer Kneipe, eines Kiosks oder einer Tankstelle stehen? Bis heute sind Zahlteller ein beliebter Werbeträger, denn sie rücken das beworbene Produkt bei jedem Bezahlvorgang in den Blick des Kunden.

Der ausgestellte Zahlteller, der für das in Unna gebraute Linden-Pils warb, ist zwischen 1955 und 1966 entstanden. Die 1859 gegründete Lindenbrauerei hatte sich 1922 mit der ebenfalls in Unna ansässigen Adlerbrauerei vereinigt und firmierte zunächst als Linden- und Adlerbrauerei G.m.b.H., ab 1950 dann als Linden-Adler-Brauerei G.m.b.H. Die Buchstaben „LA“, die in dem roten Wappenschild unter dem Westfalenross erscheinen, verweisen hierauf. Zu Jahresbeginn 1966 erfolgte die Trennung von der Adlerbrauerei; die Brauerei hieß nun Linden-Brauerei G.m.b.H. und änderte die Bezeichnung in ihrem Logo kurzzeitig in „LB“, dann in „L“.

Der früheste Zeitpunkt der Entstehung des Zahltellers ist durch die Herstellerangabe auf der Unterseite des Tellers zu erschließen. Das ORNAMIN Presswerk Minden war im November 1955 aus dem 1883 gegründeten Stammhaus Brücker & Zschetzsche hervorgegangen. Für das Herstellungsverfahren war ein Bundespatent erteilt worden. Dies verrät die Kennzeichnung „DBP.Nr. 1089966“ auf der Unterseite des Zahltellers.

1979 stellte die Lindenbrauerei die Produktion ein. Teile der Gesamtanlage, die einer der Ankerpunkte der „Route der Industriekultur“ ist, wurden unter Denkmalschutz gestellt. Hauptnutzer der alten Brauereigebäude sind heute das 1992 gegründete Kultur- und Kommunikationszentrum Lindenbrauerei sowie das 2001 eröffnete Zentrum für Internationale Lichtkunst.

Text: Manfred Hartmann/ Dr. Beate Olmer

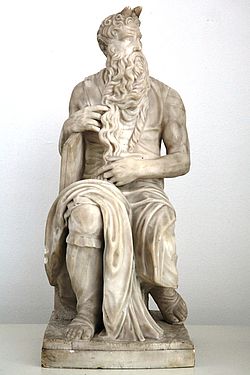

Moses (nach Michelangelo)

19. Jahrhundert

Marmor, gehauen und poliert

Höhe 64,5 cm; Breite 25,5 cm; Tiefe 27,5 cm

Wer einen Eindruck von einer der berühmtesten Skulpturen des Michelangelo gewinnen möchte, muss nicht zwingend nach Rom reisen, wo der Moses des Renaissancekünstlers in der Kirche San Pietro in Vincoli zu sehen ist. Auch das Hellweg-Museum besitzt einen in Marmor gehauenen Moses – zwar nicht von aber doch eindeutig nach Michelangelo. Ein unbekannter Künstler fertigte diese sehr qualitätsvolle und originalgetreue Kopie der Skulptur, die im Original 235 cm groß und Bestandteil des Grabmonuments für den 1513 verstorbenen Papst Julius II. ist.

Sie zeigt Moses in antikischem Gewand mit den Gesetzestafeln unter dem Arm auf einem Steinblock sitzend. Er trägt einen langen, zotteligen Bart, den er in den Händen dreht. Auffällig scheinen die Hörner auf seinem Kopf. Michelangelo schuf seinen Moses zwischen 1513 und 1542 mit diesem Attribut wohl aus einem klassischen Missverständnis heraus: Im Bibeltext heißt es, als der Herr zum zweiten Male das Gesetz auf Tafeln schrieb, habe das Gesicht des Propheten "Strahlen geworfen". In der Vulgata, der Bibelübersetzung des Hieronymus, unterlief der Übersetzungsfehler, der die "Strahlen" zu "Hörnern" werden ließ.

Der Moses des Hellweg-Museums stammt vermutlich aus dem 19. Jahrhundert. Mag Unna damit auch keinen "echten" Michelangelo präsentieren können, verfügt es mit dieser Skulptur doch über ein für die Sammlung wertvolles Objekt. Zunächst sind gute Kopien, die nicht einfach in massenhaft gefertigten Abgüssen bestehen, selbst handwerkliche Kunststücke. Vor allem aber stellen sie Zeugnisse der Kulturgeschichte dar. So weist Unnas Moses darauf hin, dass Italienreisende im 19. Jahrhundert gerne Kopien von bekannten Skulpturen der öffentlichen Sammlungen anfertigen ließen. Junge Künstler oder Kunststudenten verdienten ihr Brot mit solchen Auftragsarbeiten und trainierten dabei zugleich ihre handwerklichen Fähigkeiten. Auch wenn die genauen Umstände seiner Herkunft nicht bekannt sind, erzählt der Moses im Hellweg-Museum so mehr als nur die Geschichte, die hinter dem Vorbild des Originals steckt. Er erzählt auch von der Italienbegeisterung des 19. Jahrhunderts, von bildungsbürgerlichem Kunstverständnis, von Statussymbolen und Wohnkultur oder von den Lebensbedingungen jener Künstler, die (noch) nicht selbst die Berühmtheit eines Michelangelo erreicht haben.

Text: Dr. Tina Ebbing